भाषा विवाद: एक विश्लेषण

पृथ्वी पर भाषा का अस्तित्व शायद जीवन जितना ही पुराना है। हर जीव की अपनी एक भाषा होती है, जिससे वह संवाद करता है। अलग-अलग जीवों की अपनी विशेष भाषा होती है, जिसमें वे स्वर, शरीर की मुद्रा या संकेतों का उपयोग करते हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग में इंसान ने प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित की हैं, जैसे कि पायथन और जावा। इसी तरह गणितीय संकेत और तर्क-प्रणालियां भी एक तरह से भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को समझना बेहद जटिल कार्य है। प्रकृति में भाषाओं की यह विविधता उसके सौंदर्य को और बढ़ा देती है।

कल्पना कीजिए, अगर सभी पंक्षी एक ही तरह से चहचहाते, और सभी जानवरों की आवाज़ें एक जैसी होतीं, तो उन्हें पहचानना कितना मुश्किल हो जाता। अगर वे सभी एकसाथ शोर मचाते, तो बस कोलाहल ही होता। लेकिन अल्लाह ने इस संसार को सुंदर और विविधता से भरपूर बनाया है और इसी उद्देश्य से भाषाओं में विविधता रखी है।

इंसान की तरह उसकी भाषा भी उसकी विशेषता है। अल्लाह फ़रमाता हैः

"उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया" (सूरह रहमान 3-4)

भाषा का सांस्कृतिक महत्व भी है। भाषा किसी समाज या राष्ट्र की पहचान होती है। कुछ भाषाएं बहुत प्राचीन हैं, कुछ समय के साथ बदलाव या मिश्रण के साथ आज भी बोली जाती हैं, जिनका व्याकरण और शब्दकोश विशिष्ट हैं। इसके अलावा, बहरे और गूंगे लोगों की सांकेतिक भाषाएं भी हैं।

जैसे-जैसे मानव ने सांस्कृतिक प्रगति की है, वैसे-वैसे भाषाएं भी विकसित हुई हैं। भाषा भी अल्लाह की एक निशानी है:

"उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की रचना, और तुम्हारी भाषाओं व रंगों का अलग-अलग होना भी है, इसमें बुद्धिमानों के लिए बहुत सी निशानियां हैं" (सूरह रूम 22)

भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को दूसरों से साझा करता है। आर्थिक, सामाजिक विकास और ज्ञान की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान की तरक्की, इतिहास को सुरक्षित रखना, भावनाओं की अभिव्यक्ति सब कुछ भाषा के बिना अधूरा है।

एक भाषाई सर्वे के अनुसार, दुनिया में लगभग 6800 भाषाएं और लगभग 41000 बोलियाँ बोली जाती हैं। इतिहास गवाह है कि विजेता समुदायों ने आम समाज को हमेशा प्रभावित किया है। कभी सत्ता के घमंड में पराजित समुदाय की हर चीज़ को मिटा देने की कोशिश होती है, तो कभी पराजित समुदाय विजेताओं की संस्कृति का अंधानुकरण करने लगता है। इसी वजह से वे विजेता की भाषा को बोलने में गर्व महसूस करते हैं।

आज के युग में वैश्वीकरण के चलते कई बोलियाँ और भाषाएं तेज़ी से लुप्त हो रही हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भाषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

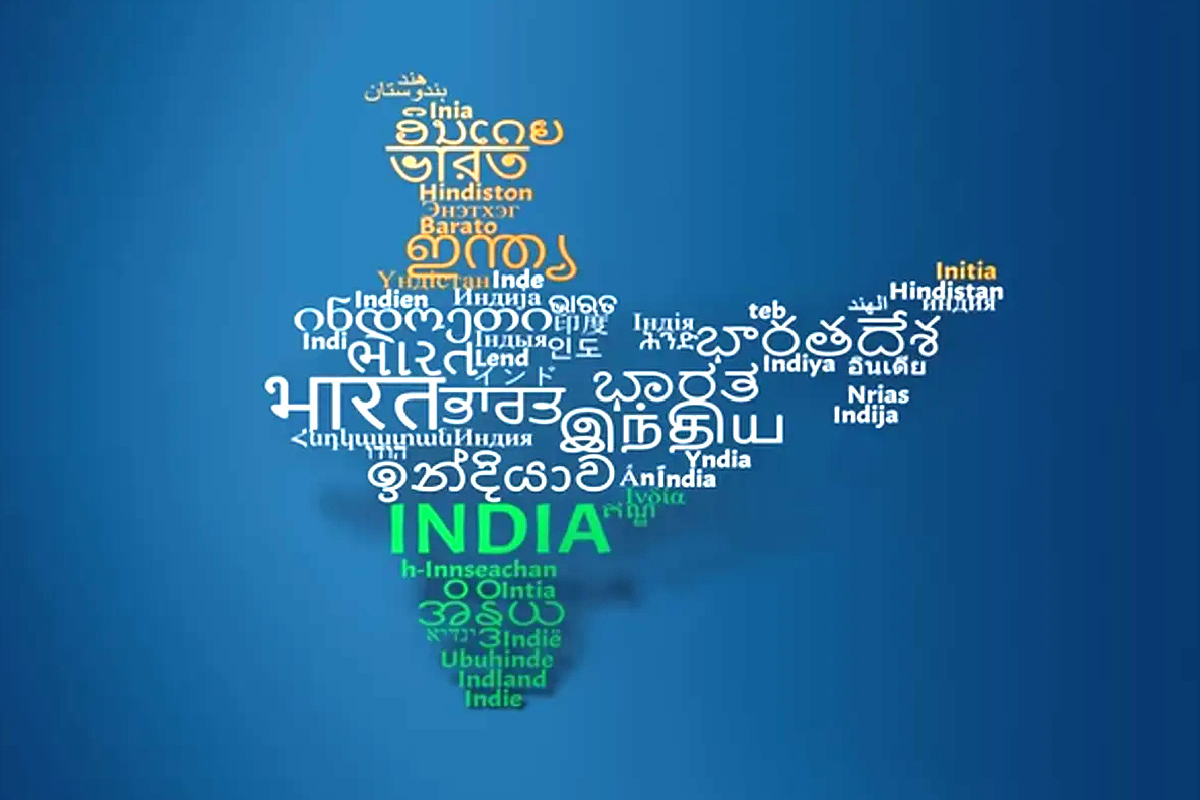

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं और 1599 अन्य भाषाएं थीं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है। भारत भाषाई विविधता के लिहाज़ से दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में है।

यह निर्विवाद सत्य है कि भाषा किसी देश या समूह की पहचान, संस्कृति, परंपरा और इतिहास की अभिव्यक्ति है। इसलिए उसे सुरक्षित रखना एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

लेकिन किसी भी भाषा को दूसरी भाषा से ऊंची या नीची समझना गलत है। भाषा का महत्व केवल इतना है कि वह विचारों को आसानी से दूसरों तक पहुँचा सके। आप किसी गूंगे-बहरे को उसकी भाषा में ही बात समझा सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े साहित्यकार हों, उसके लिए आपको संकेत भाषा ही सीखनी होगी।

व्यक्ति जिस माहौल में जन्म लेता है, वह उसमें सहज होता है। घर में एक भाषा और बाहर दूसरी भाषा बोलना एक व्यावहारिक स्थिति है।

पशु-पक्षिंयों की भाषाएं अलग-अलग होने के बावजूद उनमें भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषाओं में भी कोई झगड़ा नहीं। तो फिर इंसान, जो सबसे समझदार जीव है, भाषा के नाम पर क्यों लड़ता है?

भाषा आधारित संघर्ष दुनिया भर में आम हैं। ये तब होते हैं जब किसी एक भाषा को दूसरों पर थोपने की कोशिश की जाती है। इससे अन्य भाषा-भाषियों को भेदभाव और अन्याय का अनुभव होता है। सभी समूह अपने-अपने क्षेत्र में अपनी भाषा का वर्चस्व चाहते हैं। इन संघर्षों के कारण केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी हैं।

मुझे लगता है कि भाषा-विवाद में भी तुष्टीकरण और भावनात्मक भटकाव का बड़ा रोल होता है जिससे असली मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाता है। जैसे कि एक कहावत है "दुखे पेट और पीटे माथा"

भारत में भाषाई विवाद ब्रिटिश शासन की देन है। अप्रैल 1900 में उत्तर-पश्चिम प्रांत की सरकार ने नागरी और फ़ारसी-अरबी लिपि दोनों को आधिकारिक दर्जा दिया। उर्दू समर्थकों ने इसका विरोध और हिंदी समर्थकों ने स्वागत किया। यद्यपि यह आदेश केवल प्रतीकात्मक था।

धीरे-धीरे हिंदी और उर्दू सांस्कृतिक रूप से बँटती गईं, हिंदी हिंदुओं से और उर्दू मुसलमानों से जोड़ दी गई। 1920 के दशक में गांधीजी ने इस विभाजन की निंदा की और दोनों के एकीकरण की वकालत की। उन्होंने इसे "हिंदुस्तानी" कहा। लेकिन उनका प्रयास असफल रहा, फिर भी उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश की।

1930 में दक्षिण भारत में हिंदी थोपने के विरुद्ध भारी विरोध हुआ। कई भारतीय राज्य भाषाओं के आधार पर बने। ताज़ा संघर्ष मराठी और हिंदी के बीच है, जब महाराष्ट्र सरकार ने त्रिभाषा नीति के तहत हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा घोषित की।

हिंदी-उर्दू विवाद के पीछे सांप्रदायिक कारण भी थे। यह कहा जाता है कि

"अगर किसी समुदाय के इतिहास को मिटाना हो तो उसकी भाषा नष्ट कर दो।"

आजादी के बाद चतुराई से उर्दू को धीरे-धीरे कमजोर किया गया। केवल उर्दू को नहीं, बल्कि उसके साथ मुसलमानों को भी हाशिए पर ढकेल दिया गया। भाषा विवाद के पीछे बेरोजगारी भी कि एक कारण है। स्थानीय लोगों को लगता है कि बाहरी लोग उनके संसाधन छीन रहे हैं, जिससे भाषाई संघर्ष क्षेत्रवाद से जुड़ जाता है। इस तरह के झगड़ों से भारतीय एकता और विविधता दोनों को क्षति पहुँचती है।

जो लोग 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का नारा लगाते हैं, उन्हें इसके आत्मिक मूल को भी आत्मसात करना चाहिए, नहीं तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।

भारत की सारी भाषाएं और बोलियाँ हमारी साझी विरासत हैं। हमें इनका आदर करना चाहिए। भाषा एक व्यक्तिगत पसंद है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। किसी भी भाषा को निम्न मानना या किसी समूह को तुच्छ समझना एक खतरनाक मानसिकता है, जो भारतीय की विविधता की पहचान को चोट पहुँचाती है।

इस्लाम की शिक्षा इस बारे में क्या है?

अरबों को अपनी भाषा पर इतना अभिमान था कि गैर-अरबों को अजमी यानी गूंगा कहते थे। लेकिन नबी ﷺ ने अपने अंतिम भाषण में जो कहा, वह इस विषय पर हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है:

"लोगों! सुनो, तुम्हारा रब एक है, और तुम्हारा बाप (आदम) एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, श्रेष्ठता का आधार सिर्फ़ तकवा है।"(बहकी 23489)

सभी भाषाएं अल्लाह की बनाई हुई हैं। उसके नज़दीक मूल्य भाषा का नहीं, बल्कि समझ, शिक्षा और व्यवहार का है। इसीलिए अल्लाह ने हमेशा पैग़म्बर को उनकी ही कौम की भाषा में भेजा, ताकि वे स्पष्ट रूप से बात समझा सकें:

"हमने जब भी कोई रसूल भेजा, तो उसकी कौम की भाषा में ही भेजा, ताकि वह स्पष्ट रूप से संदेश पहुँचा सके। फिर अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह करता है।" (सूरह इब्राहीम 4)

यह आयत राष्ट्रवाद, भाषावाद और नस्लभेद जैसी सभी बुराइयों की जड़ें काट देती है।

प्यारे पाठकों! नबी ﷺ के जीवन से पता चलता है कि आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि० को हिब्रू और सिरियक भाषा सीखने की सलाह दी, और उन्होंने जल्दी ही उन्हें सीख भी लिया और दुभाषिए बन गए। कई सहाबा अन्य भाषाओं में भी निपुण थे।

आज वैश्वीकरण के दौर में हम भाषा युग में जी रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी मातृभाषा नहीं, बल्कि अन्य भाषाएं भी सीखनी चाहिए। भाषा के नाम पर राजनीति इतनी न हो जाए कि समाज बँट जाए और लोगों के दिलों में नफरत भर जाए। भाषा केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। इसलिए भाषा को थोपने के बजाय सभी भाषाओं का सम्मान हो यही भारतीयता की सच्ची पहचान है।

अंत में मेरी एक छोटी सी सलाह है भले तुम कोई भाषा सीखो या ना सीखो , लेकिन "प्यार की भाषा" ज़रूर सीखना। वो सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा है।

शकील अहमद राजपूत

स्वतंत्र लेखक, गुजरात

Aabha admin

Aabha admin  August 01, 2025

August 01, 2025  शेयर करना

शेयर करना